Несколько лет назад в иконной лавке храма святителя Николая в Камышовой бухте, в Севастополе, я купил книжку Ирины Гончаренко «Царь Эдип и Наташа Ростова». Перебирал рассеянно журналы и книги в отдельной коробке, на столике рядом с прилавком. В такие коробки обычно, во многих храмах, складывают книги не первого спроса, то есть не Евангелия и не молитвословы. И правильно. И я просматривал сложенное в коробку по привычке читателя. И вот открылась эта, о которой речь. Она меня сразу остановила. Сидит девочка на скамейке, я узнал её, и так углубилась в чтение, что обо всё забыла. Это известная картина. Михаил Нестеров написал портрет дочери, Наташи. Сидит девочка на садовой скамейке и читает стихи, или поэму, судя по узкой полосе напечатанного на странице текста. Так увлечённо читать стихи… Вообще, чтобы читать самозабвенно, и глубоко проникать в смысл читаемого, надо иметь расположенную и способную к этому душу.

Книгу Гончаренко я раскрыл в самолёте, и скоро понял, что иллюстрация на обложке выбрана точно, глубоко. Читал и думал: счастливые дети у такого учителя литературы. Такого учителя слушать — это слушать музыку. Для ума и сердца. Читаю, и думаю: вот встретилась в жизни родная душа. Когда я преподавал в школе, или выступал с беседами-лекциями перед старшеклассниками (или студентами), я находил свои слова и сравнения (что естественно), и думал в процессе, что найденного достаточно, и оно в общем-то точно. Но читаю рассказы о литературе Ирины Гончаренко, и на каждой странице вздрагиваю и ахаю: ну как же правильно, ох — верно. Я только смутно догадывался, а она чётко и ясно сказала; я кружился вокруг да около, а она попала прямо в цель. И ладно бы только аргументы и доводы, нет, не это одно. Книга наполнена каким-то благоуханием красоты и благородства. Одним словом, этот труд — «о литературе не по учебнику» — светлого и нежного духа. Причём книга наполнена именно своей, «личной» атмосферой. Хорошая поэзия или проза без своего лица, без своего особого неповторимого обаяния не могут быть. Если могут, то это уже не то. А здесь воспитывающее, педагогическое литературоведение обладает всеми достоинствами настоящей литературы. Рекомендую от всей души. Увы, книгу трудно достать, и даже не знаю, как. И поэтому мы публикуем из неё три главы, разные, показавшиеся нам особенно полезными.

Протоиерей Павел Карташев

Глава одиннадцатая

Радостные книги

Кроме горячо любимого мною Диккенса, о котором мы уже вели речь, есть в зарубежной литературе девятнадцатого века ещё несколько произведений, мимо которых пройти нельзя. Из огромного романа Гюго «Отверженные» хорошо бы прочитать хотя бы первые примерно сто пятьдесят страниц, повествующих о епископе Бенвеню. Само его имя, которое местная беднота выбрала из всех его титулов, означает по-французски «желанный гость». Получив под своё начальствование епархию, первое, что сделал епископ, — поменялся помещениями с больницей для бедных. Теперь больница помещалась в прекрасном каменном особняке в старинном флорентийском стиле со сводчатыми галереями и парком, а семидесятипятилетний епископ с сестрой и единственной служанкой поселился в одноэтажном низеньком домике.

Своё получаемое от государства жалованье он распределил на помощь нуждающимся, оставив себе на проживание только пятнадцатую часть.

«Во время пастырских объездов он был снисходителен и кроток, больше беседовал, чем проповедовал. Разговаривал всегда приветливо и ласково. Смеялся же он всегда от души, как школьник. Его появление было для всех праздником. Он благословлял, и его благословляли. Всем, кто в чём-либо нуждался, указывали на его дом, ни одна дверь которого не запиралась на ключ».

Когда епископа предупреждали, что в округе пошаливают разбойники, он отвечал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она не велика. Бояться надо самих себя. Предрассудки — вот истинные воры; пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем думать лишь о том, что угрожает нашей душе».

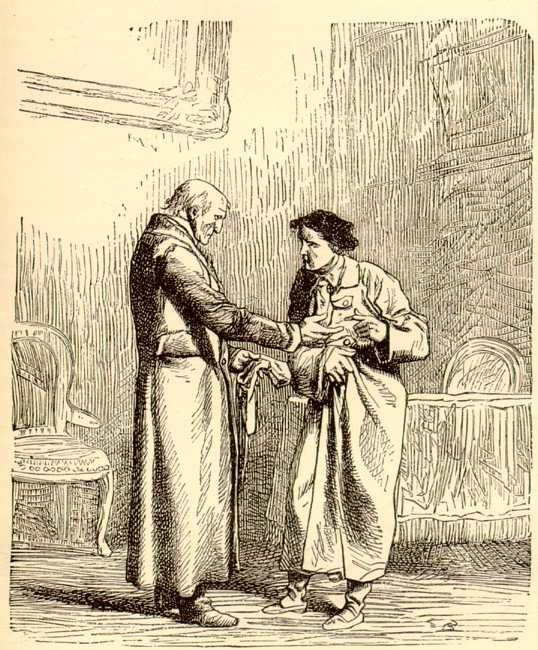

На дом епископа Жану Вальжану указала добрая женщина. Это был только-только освобождённый каторжник, утомлённый долгой ходьбой. Когда-то он украл хлеб для голодных детей своей овдовевшей сестры и получил пять лет за кражу со взломом и ещё четырнадцать лет за четыре попытки к бегству. Этот озлобившийся на весь мир человек был принят в доме епископа. Его угощали ужином. Его не расспрашивали о прошлом и называли «сударь». «Сударь для каторжника всё равно, что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении. Опозоренные жаждут уважения».

Чтобы подчеркнуть почтение к нему как к желанному гостю, было подано столовое серебро, вилки и ножи, доставшиеся епископу в наследство и составлявшие последнюю и единственную роскошь дома вместе с серебряными подсвечниками.

Жану Вальжану постелили в комнате рядом с комнатой епископа. Среди ночи он проснулся. Ему не давала покоя мысль о столовом серебре, которое, как он заметил, служанка положила в маленький шкафчик у изголовья кровати его гостеприимного хозяина. Он двинулся за добычей, но не причинил вреда спящему епископу, лицо которого в лунном свете «было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя».

Когда на следующий день служанка обнаружила пропажу, епископ успокоил её словами: «А где сказано, что это серебро было нашим? Я был не прав, пользуясь так долго этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно бедняк».

И когда во время завтрака раздался стук в дверь и жандармы ввели арестованного Жана Вальжана, который показался им подозрительным, потому что кинулся бежать, епископ протянул Жану Вальжану ещё и серебряные подсвечники, говоря, что он напрасно оставил часть своего подарка, и они тоже принадлежат ему. Жандармы ушли, а последнее, что услышал свободный и ошеломлённый каторжник были слова: «Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю её у чёрных мыслей и духа тьмы и передаю её Богу».

Продолжение этого романа со множеством сюжетных линий нанизывается, как на стержень, на историю преображённой и светлой души бывшего каторжника.

У Бальзака есть замечательный рассказ «Обедня безбожника». Доктор Бьяншон, от имени которого ведётся повествование в рассказе, с крайним удивлением обнаружил, что убеждённый атеист знаменитый врач Деплен, открыто говорящий о своём атеизме, четырежды в год заказывает заупокойную службу в церкви и на ней присутствует. Ещё одна странность в поведении этого медицинского светила, к которому стремятся попасть за немалые деньги герцоги, в том, что он бесплатно лечит водоносов и оказывает им щедрую помощь. В ответ на удивлённые расспросы этот великий хирург рассказал такую историю. Когда он был лишённым какой бы то ни было помощи нищим студентом, его поддержал оказавшийся рядом с ним в Париже водонос Буржа. Этот сорокалетний человек потратил на него те деньги, которые скопил на лошадь и бочку. Он не только помог ему, он отличался предельной деликатностью, и когда встречался с Депленом на улице, приосанивался и всем своим видом показывал, что ему не тяжело тащить воду на себе, он не совал в нос своих благодеяний. Когда Деплен пошёл в гору и стал известен, Буржа был опьянён его успехами, «но у него никогда не вырвалось ни единого слова, ни единого жеста, говорившего “Это я вывел его в люди”». Будучи глубоко верующим человеком, он не только не требовал от Деплена веры, но, даже умирая, не попросил молиться о нём в церкви, опасаясь, как бы это не стало требованием оплаты его помощи.

Рассказ этот о самоотверженной помощи и, что, может быть, ещё важнее, о помощи бескорыстной и деликатной, которую возможно принять. Один священник, отправляя молодую женщину на служение бедным и больным, говорил: «Помогай так, чтобы люди не возненавидели тебя за твои благодеяния». Но не только об этом рассказ, он повествует нам о драгоценной редкой добродетели благодарности. Деплен посвятил свою блистательную диссертацию водоносу Буржа. Прикиньте, много ли существует научных трудов, посвящённых слесарям-сантехникам или штукатурам? Готовы ли вы сами посвятить главный труд жизни, к примеру, своей бабушке? Деплен, выбившись из нужды, первым делом купил для Буржа лошадь и бочку, а когда Буржа заболел, «ни за одним королём не ухаживали так, как ухаживали за ним».

И, наконец, это рассказ о величайшей терпимости (не путать с «толерантностью»!), которые оба этих человека проявляли по отношению друг к другу. Глубоко и горячо верующий Буржа ни разу не упрекнул Деплена в неверии, ничего ему не навязывал и ни о чём не просил.

А убеждённый атеист Деплен смиренно стоял в храме во время заказанной им заупокойной службы по Буржа четырежды в год, и достоверно неизвестно, умер ли Деплен атеистом или Буржа «открыл ему врата неба, как некогда он открыл ему врата того земного храма, на фронтоне которого начертаны слова: “Великим людям — благодарное отечество”».

Знаток людей Бальзак написал этот рассказ, он знал не только изнанку жизни. А если кому-то названные мною истории покажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, если кто-то увидит в них сладкую сентиментальную ложь, то это выбор того, кто читает. И если для тех, кто просто читает книги, это дело вкуса, то для тех, кто составляет школьные программы, это профессиональное преступление: сосредоточенность на изнанке жизни как на единственной реальности может породить или отчаяние, или вседозволенность.

Ратую ли я за то, чтобы исключительно добрые и светлые книги читали юные люди на пороге жизни? Я предвижу готовность обвинить меня в желании лакировать действительность в духе советского кино. Да, меня смущает крен в сторону мрака, искажающий объективную картину жизни, а ещё меня заботит то, о чём замечательно написал Честертон.

«Бесприютный скепсис нашего времени довёл нас до ощущения, что нравственность — дело вкуса, психологическая причуда. Если добро существует только в сознании, тот, кто желает воспеть добро, естественно, преувеличит его количество и насуёт в книгу много хороших людей. В наши дни считают, что если в сердце человека есть зло, на свете нет места ничему хорошему. Раньше считали, что если даже человек злее злого, хорошее остаётся, добро остаётся. Добродетель существовала сама по себе, а человек подымался до неё или падал с её высот. Конечно, мало назвать Шекспира великим моралистом, но в этом отношении он типичный моралист. И о добре и о зле он говорит в этом старом смысле. Добро — это добро, даже если никому не служит. Зло — это зло, даже если никто не осуждает его».

Мы не будем подавать в суд на Флобера, как его современники, возмущённые тем, что он выволок грязь супружеских измен на свет Божий, мы не смутимся тем, что Стендаль использовал криминальную хронику для своего романа, но, коль уже эти произведения есть в программе (нужны ли они именно в школьной программе, это уже другой вопрос), попробуем поговорить о них, не размывая понятия добра и зла.

Глава восемнадцатая

Что длиннее: любовь или жизнь?

И ещё нужно обратить внимание на то, что нельзя отождествлять жизнь автора и книгу. Нагляден в этом отношении пример Льва Николаевича Толстого. Его страшные сокрушительные заблуждения не коснулись «Войны и мира» и «Анны Карениной».

И Пушкин в творчестве мудрее, чем в жизни. Возможно, он остался бы жить, если бы сумел чувствовать и действовать согласно своему же совету:

Веленью Божию, о муза, будь послушна.

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

И вот теперь, после этих вступительных замечаний, мне хочется сравнить любовную лирику гениального Пушкина и бесконечно талантливого Тютчева.

Если мы с брезгливостью отодвинем книжонки вроде «Донжуанского списка Пушкина», если мы не станем вникать в скрупулёзные литературоведческие изыскания о том, какие строки кому посвящены, — мы обнаружим, что во всех стихотворениях Пушкина любовь длиннее жизни.

Орест Кипренский. Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Пожалуй, всего очевиднее это в стихотворениях, посвящённых умершим возлюбленным. Вспомним «Заклинание».

Зову тебя не для того,

Чтоб укорять людей, чья злоба

Убила друга моего,

Иль чтоб изведать тайны гроба,

Не для того, что иногда

Сомненьем мучусь... но, тоскуя,

Хочу сказать, что всё люблю я,

Что всё я твой: сюда, сюда!

А в стихотворении «Для берегов отчизны дальней»:

Твоя краса, твои страданья

Исчезли в урне гробовой —

А с ними поцелуй свиданья...

Но жду его; он за тобой!..

В стихотворении «Что в имени тебе моём?» уже начинает казаться, что наконец-то Пушкин написал об умершей, забытой любви:

Что в имени тебе моём?

Оно умрёт, как шум печальный

Волны, плеснувшей в берег дальний,

Как звук ночной в лесу глухом.

Но вот последняя строфа. Она почти неожиданна после первых трёх, но вполне ожидаема в контексте пушкинского наследия:

Но в день печали, в тишине,

Произнеси его тоскуя;

Скажи: есть память обо мне,

Есть в мире сердце, где живу я.

Можно ещё искать примеры — исключений не будет.

А вот у Фёдора Ивановича Тютчева любовь умирает, а тот, кто любил когда-то, живёт дальше, похоронив её.

Учительствуя, я задавала выучить любое полюбившееся стихотворение Тютчева, и большим успехом у многих девочек пользовалось стихотворение «Она сидела на полу». Школьницы читали его наперебой и взахлёб. Они чувствовали высокую трагедию, они, подозреваю, видели, как красиво раскинулось длинное платье у дамы девятнадцатого века, как изысканно опускается рука с письмом. Они были защищены уверенностью в собственном грядущем счастье и непричастностью к истинному содержанию стихотворения. Так бывает уютно слушать непогоду, сидя в тепле на диване. Давайте я напомню это стихотворение.

Она сидела на полу

И груду писем разбирала —

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала —

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела —

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,

Невозвратимо пережитой!

О, сколько горестных минут,

Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне

И пасть готов был на колени, —

И страшно грустно стало мне,

Как от присущей милой тени.

Описана в этом стихотворении жена Тютчева, уничтожившая свою переписку с ним, относящуюся к первым годам их знакомства. Стихотворение написано в разгар скандальной связи Тютчева с Денисьевой, племянницей и воспитанницей инспектрисы Смольного института, в котором воспитывались две дочери Тютчева. Связь эта началась, когда Тютчеву было сорок семь лет, а Денисьевой двадцать четыре. Но вернёмся к стихотворению, в котором Тютчев, если попросту, описал то, как, наведавшись от любовницы, застал жену, жгущую его к ней письма.

В этом стихотворении торжествует смерть, оно несопоставимо более загробное, чем пушкинское «Заклинание». Чтобы выразить отношение к жене, понадобились такие слова: «как остывшую золу», «так души смотрят с высоты на ими брошенное тело», «жизни, невозвратимо пережитой», «любви и радости убитой», «милой тени». Если Пушкин в «Заклинании» или в стихотворении «Для берегов отчизны дальней» любовью оживляет умерших, то Тютчев живую женщину превращает в покойницу. Для него, в его жизни, она умерла.

И тут я позволю себе оставить высокую поэзию и обратиться к житейским примерам, ибо именно Фёдор Иванович Тютчев помог мне кое-что в этих примерах понять. Живу я на свете достаточно долго, а историями, подобными тютчевской, в наши дни хоть улицу мости.

Лишённые блистательного поэтического дара люди тоже пытаются рассказать о своих чувствах. Один человек объяснял жене свой уход от неё и детей к секретарше так: «Понимаешь, когда-то мы учились в школе, и многое было важным: и отметки, и одноклассники, и учителя. А теперь этого в жизни просто нет. Вот так и наших отношений с тобой нет, мало ли что когда было». Мне кажется, что это всё тот же перевод живой женщины в «тень». Этому человеку даже не «страшно грустно», жена для него — воспоминание, от которого «на челе его высоком не отразилось ничего».

Очень часто покинувшие семью люди скрывают свой новый адрес вовсе не из страха, что бывшая половина придёт и испортит причёску. Здесь действует почти мистическое желание иметь жизнь совершенно новую, совершенно свободную от застреленного прошлого, совершенно не осквернённую загробными прикосновениями. «Не ходи, милая тень, не греми костями, жди, пока я сам приду и положу тебе гладиолусы на гранит (простите, оговорилась) ...алименты на комод».

Именно из-за этого прижизненного убийства не складываются отношения разведённых людей. Когда бывший супруг предлагает «дружеское общение», а «милая тень» кричит, плачет и жжёт письма, дело не в склочности «милой тени», а в том, что на самом деле ей предлагают сюжет из фильма ужасов. Так и видятся раскидистые кладбищенские липы и могильный холмик, зашевелившийся по зову заклинателя. Без Тютчева я этого никогда бы не поняла.

В подлинности и ненадуманности всего того, что я здесь у Тютчева нашла, можем убедиться и перечитывая «Анну Каренину». Когда Анна уезжает с Вронским за границу, «воспоминание о зле, причинённом мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье. И лучше не вспоминать об этих страшных подробностях».

Тютчев — блистательный поэт, которому дано было выразить в слове и наши радости, и восхищение, и любовь, и трагическую двойственность, изломанность и повреждённость. Но гениален всё-таки Пушкин.

В его стихах истинная мудрость. Мудрость — это ум, соединённый даже не с добротой, а с абсолютным добром, с Богом.

Единственная возможность обрести любовь, которая окажется длиннее жизни, — любить единственного или единственную, иными словами говоря, соблюдать седьмую заповедь — и это будет гениально прожитая жизнь.

На примере этого же рода житейских коллизий я воочию убедилась в том, что грех страшнее смерти. Я знаю тридцатисемилетнюю вдову, которая семь лет назад похоронила мужа, продолжает его любить, растит двух его детей и спокойно ждёт встречи с ним за гробом. Её брак, её любовь не подвластны смерти, и это не поэтические преувеличения, а реальная жизнь.

Прелюбодеяние же разрушает брак, глумится, заплёвывает, затаптывает, закапывает, какие бы балетно красивые позы ни пытались принимать при этом участники.

Седьмая заповедь «не прелюбодействуй» гораздо более близка и родственна предшествующей ей шестой «не убий», гораздо более, чем нам кажется.

Другой урок гениев, коснувшихся любовной темы, в том, что любовь и месть — две вещи несовместные. Пушкин и Шекспир, описывая полярно противоположные ситуации, ведут нас к одному и тому же выводу. Родство гениев не удивительно: они не увязают в самовыражении, а слышат правду мироздания. Давайте поговорим о некоторых событиях в «Дубровском» Пушкина и «Гамлете» Шекспира.

Дубровский, несомненно, — русский Робин Гуд, мститель, но странный мститель. Поместье его главного врага Троекурова, который из самодурства разорил его и свёл в могилу его отца, уцелело, уцелел и сам Троекуров. Почему? Ответ на этот вопрос даёт сам Дубровский, открывая Маше (дочери Троекурова) своё имя: «Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно бояться — ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был совершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему пути к бегству — в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце моё смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения как от безумства».

Любовь в душе Дубровского сильнее ненависти. Любовь эта залила, угасила ненависть. Мщение — безумие. Это очевидно Дубровскому, просветлённому и вразумлённому любовью.

Я не встречала подобного взгляда на повесть Пушкина в литературоведческих трудах, тем драгоценнее для меня строки Гребенщикова в песне «Дубровский»:

Он бросил свой щит и свой меч,

Швырнул в канаву наган,

Он понял, что некому мстить,

И радостно дышит...

Между любовью и местью оказался и герой Шекспира принц Датский Гамлет. Сразу скажем, что оказался вынужденно. Он лишён возможности выбора. Призрак отца просит: «Не дай постели датских королей служить кровосмешенью и распутству». Для Гамлета месть не сведение личных счётов, а восстановление справедливости, борьба со вселенским злом, вправление вывихнутого сустава мироздания. Гамлет сокрушается: «Век расшатался, и скверней всего, что я рождён восстановить его».

Гамлет сосредоточился на мести, повторюсь, не имея возможности выбора. Более того, послушную Офелию использовали как подсадную утку для выведывания его тайн, и он это понял. Но в трагедии возникает проблема вины Гамлета в безумии и смерти Офелии. Его внезапное охлаждение, убийство им Полония, отца Офелии, — всё это оказалось ей не под силу.

Есть замечательное стихотворение Марины Ивановны Цветаевой, которое называется «Диалог Гамлета с совестью». В нём используется цитата: Гамлет и Лаэрт, брат Офелии, дерутся в могиле Офелии, и Гамлет говорит: «Я её любил, как сорок тысяч братьев!»

Вот стихотворение Цветаевой.

— На дне она, где ил:

И водоросли... Спать в них

Ушла, — но сна там нет!

— Но я её любил,

Как сорок тысяч братьев

Любить не могут!

- Гамлет!

На дне она, где ил:

Ил!.. И последний венчик

Всплыл на приречных брёвнах...

— Но я её любил,

Как сорок тысяч...

— Меньше

Всё ж, чем один любовник.

На дне она, где ил.

— Но я её —

любил??

Гамлет не мог не отомстить, но, сосредоточившись на мести, он отложил, оставил любовь — и убил Офелию. Любовь и месть есть вещи несовместные. Это со всею очевидностью утверждают два гения и подталкивают нас этим к мысли о том, что в обычной земной любви есть искра той, о которой пишет апостол Павел: Любовь долготерпит, милосердствует... не ищет своего... никогда не перестаёт (1 Кор. 13, 4-8). Это родство делает для нас очевидным отличие любви от сокрушительных, бессмысленных и беспощадных страстей, вносит ясность в этот запутанный вопрос, а ясность эта нам совершенно необходима.

Глава тридцать шестая

О романе «Мастер и Маргарита» «с последующим его разоблачением»

У романа «Мастер и Маргарита» есть одно несомненное достоинство, точка, в которой сойдутся все самым разным образом трактующие этот роман читатели: Булгаков распрямляет расплющенный атеизмом мир, и в нём открывается новое измерение. Появляется «вертикаль», только вертикаль вверх или вниз?

Само это распрямление увлекает и радует. Главы о появлении иностранца на Патриарших прудах, странные его спутники, погоня Ивана Бездомного великолепны. Даже зловещие предзнаменования нам отрадны, если они отваливают камень оголтелого победившего атеизма.

А дальше всё уже не так просто. Для меня убедительно исследование романа отцом Андреем Кураевым, который утверждает, что Михаил Афанасьевич Булгаков спорит с атеизмом советской поры, доводя до логического конца позицию своих оппонентов. Работая над романом между 1928 и 1938 годами, он изобразил, кто приходит на освобождённое от Бога место в Москву. Главный герой романа — сатана Воланд.

Но начнём с того, что обходит отец Андрей Кураев. Поскольку его читательская аудитория — люди, знающие Евангелия, он не занимается очевидным и кощунственным несовпадением «древних глав» «Мастера и Маргариты» с Новым Заветом.

Михаил Афанасьевич Булгаков, сын преподавателя духовной академии, разумеется, писал свой роман, имея в виду такое же несомненное знание читателем истинных Евангелий, какое было у него самого. Но роман Булгакова включён в программу, и примерно девяносто восемь из ста школьников, по моим наблюдениям, принимают «древние главы» как подлинную историю Христа. Лучший рецепт от подобной ошибки —читать Евангелия, но вот информация на первый случай.

Вы обратили внимание на то, что «древние главы» появляются в романе сначала как рассказ Воланда, то есть рассказ сатаны. Далее эта история продолжается как сон Ивана Бездомного в психиатрической клинике.

«Как я угадал!» — восклицает Мастер, слушая рассказ Ивана, и безошибочно утверждает, что Иван на Патриарших встретился с сатаной. Получается, что именно роман о Пилате его с сатаной познакомил, и он узнал теперь источник своего вдохновения. «А ваш знакомый с Патриарших сделал бы это лучше меня», — отвечает Мастер на просьбу Ивана рассказать, что было дальше.

«Я вспомнить не могу без дрожи свой роман», — говорит он тому же Ивану, и не стоит поспешно соотносить это чувство только с травлей Мастера. Его вдохновение заканчивается психической болезнью, страшной опустошённостью. «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет. Меня сломали, мне скучно», — говорит извлечённый из лечебницы Воландом Мастер. Это состояние похоже на расплату за добровольную одержимость.

Нельзя не согласиться с отцом Андреем Кураевым, утверждающим, что главное действующее лицо романа — Воланд, а Мастер и Маргарита появляются на страницах по мере необходимости их для Воланда. Но зачем сатане Мастер? Бесы лишены творческого дара, присутствующего в людях по образу Божию. Воланд может внушить, но не может без человека написать.

Мастера гнало вдохновение. Булгаков подарил своему герою собственный ошеломляющий литературный дар, и мне не удивительно, что я знаю многих людей, способных цитировать наизусть целыми абзацами этот блистательный текст.

А сейчас ненадолго оторвёмся от романа Булгакова и странным, на первый взгляд, образом заговорим о том, за что был предан анафеме Лев Николаевич Толстой. Гениальный писатель к концу жизни решил выйти за рамки литературы и создать новую отредактированную им религию, в которой Иисус Христос превращался из Богочеловека в обычного человека, проповедника и моралиста.

Отрицание чудес и Божественной природы Христа были такой чудовищной, губительной и унылой ложью, что Церковь вынуждена была объявить: то, что проповедует граф Толстой, к Церкви и Новому Завету отношения не имеет.

И вот на страницах романа «Мастер и Маргарита» мы читаем евангелие от сатаны — историю наивного добрячка, кого-то вроде экстрасенса, временно снимающего головную боль, «стучащего» на Левия Матфея, который «ходит за ним с козлиным пергаментом и всё неправильно за ним записывает» и создаёт путаницу, которая, как он опасается, «будет продолжаться очень долго».

Этой «путаницей» оказываются истинные Евангелия, по мнению Иешуа Га-Ноцри, уточним, по мнению персонажа, подменяющего собой Христа в интерпретации сатаны.

Иисус Христос, о чём свидетельствуют истинные Евангелия, молчал в ответ на вопрос Пилата: «Что есть истина?» — поскольку как сердцеведец знал, что для Пилата это вопрос риторический, а прежде ученикам Своим Господь говорил: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14,6).

Булгаковский же Иешуа говорит Пилату: «Истина в том, что у тебя болит голова», — отрицая абсолютную истину и погружая нас в релятивизм: сейчас истина в том, что у тебя болит голова, затем истина будет в том, что идёт дождь, и так далее, и ничего, кроме текучих мгновений.

В православной иконописи нет натуралистичности страдания на Кресте не потому, что страданий не было, а потому, что на Кресте умирал Богочеловек, обнимая с Креста всё человечество. Если искать удачные литературные тексты на эту мало подвластную литературе тему, то самые лучшие строки у Пастернака:

Перестроятся ряды конвоя,

И начнётся всадников разъезд.

Словно в бурю смерч, над головою

Будет к небу рваться этот крест.

Для кого на свете столько шири,

Столько муки и такая мощь?

Есть ли столько душ и жизней в мире,

Столько поселений, рек и рощ?

Закопанный глубоко в землю Иешуа «древних глав» опровергает Воскресение Христово, а опознавательное кольцо с насечкой, о котором позаботился Афраний, — отрицание чуда обретения Креста Господня. Когда уже в 325 году пытались узнать, какой из трёх крестов, брошенных на Голгофе, Крест Христа, Крестом Господним воскресили покойника.

Глава «Казнь» удушает. Раскалённая солнцем Голгофа — воплощение отчаяния, мира без Бога, без вечности. Левий Матфей, как истый маг или шаман, пытающийся подчинить себе потусторонние силы, горюет, что «поспешил со своими проклятиями и теперь бог не послушает его».

После смерти Иешуа ему остаётся только месть Иуде. Нет спасительной сверхъестественной силы, нет Креста, прокладывающего людям возможность воссоединения разорванной грехом связи с Богом, нет победы над адом и смертью — словом, всё, как хотелось бы бесам, сатанинская редакция Евангелия.

И если это предупреждение о том, кто приходит на освобождённое от Бога место, то единственно разумной реакцией на это предупреждение будет чтение хотя бы самого короткого из Евангелий — Евангелия от Марка.

Любить Булгакова, не зная того, что знал он, — это любить его себе во вред и иронию Булгакова принимать за чистую монету. Даже Берлиоз сразу же отозвался на повествование Воланда: «Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, но он не совпадает с евангельскими рассказами».

А далее последовало издевательство сатаны над атеистом: «Помилуйте, — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило в самом деле никогда, и если мы начнём ссылаться на Евангелия как на исторический источник... — он ещё раз усмехнулся, и Берлиоз осёкся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам».

Если Берлиоз знал о несоответствии Евангелиям «древних глав», которые и составляют роман Мастера, то, несомненно, знал об этом и сам Мастер. Он рассказывает Ивану Бездомному, что знает пять языков: английский, немецкий, французский, латынь, греческий — и немного читает по-итальянски. Совершенно очевидно, что человек, которому в 1928 году «примерно тридцать восемь» и который так глубоко образован, Евангелия знает не хуже Булгакова. И что тогда роман Мастера? Это сознательное богохульство или, как у самого автора, предупреждение распоясавшимся атеистам? Есть ли подсказки у мастера загадок Булгакова?

Мастер, в отличие от Булгакова, слишком наивен, чтобы сознательно бросить вызов победившему атеизму. Советскую действительность он просто не знает и не понимает. Подобное предположение порождает его восхищение умом Алоизия Могарыча: «Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне её буквально в одну минуту, причём видно было, что объяснение не стоило ему ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами».

В этом случае возникает прямая параллель между Мастером и Алоизием — Иешуа и Иудой. Наивен Мастер и не знает жизни, хоть и говорит о своей недоверчивости и подозрительности.

Что же двигало им во время работы? Что говорит об этом он сам? А говорит он почему-то подробно об обстановке своей квартирки, когда пытается рассказать о периоде своего писательства: «Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик, — совершенно отдельная квартирка, и ещё передняя, и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырёх шагах, под забором, сирень, липа и клён... Ах, какая у меня была обстановка... Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась лёгкой от утомления, и Пилат летел к концу...»

Трудно предположить что-либо другое, кроме того, что Мастером двигало удовольствие от работы, радость вдохновения самого по себе. Мастер, в отличие от Пушкина, не задавался вопросом «Куда ж нам плыть?» Какая разница, откуда вдохновение, какова цель плаванья, когда морской ветерок так приятно треплет волосы?

При всём том, что роман многократно заставляет вспомнить факты жизни самого Булгакова, сейчас мы имеем возможность развести в стороны автора и его героя Мастера. Не наивен Михаил Афанасьевич, а Мастер, вдохновенно и уютно богохульствуя, выполняет заказ своего вдохновителя и расплачивается сумасшедшим домом немедленно по окончании работы.

Мастер очевидно связан с сатаной и вдохновением, и через Маргариту. Похоже, он одновременно и пишет роман для сатаны, и является наживкой для обретения королевы бала. Помните, Азазелло появляется подле Маргариты только после её восклицания: «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!»

Маргарита как-то странно не отделима от романа Мастера. Когда Мастер работал, Маргарита «нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе её жизнь». «Я всю жизнь вложила в эту твою работу», — говорит Маргарита Мастеру. Она испытывает ненависть ко всем, кто отверг роман Мастера, ведьмой она громит квартиру Латунского, а внимательный читатель обратил, возможно, внимание на то, как судьба романа меняет отношения Мастера и Маргариты: «Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять».

Продолжим разговор о Маргарите. Боюсь, что очень немногие не поддаются гипнозу булгаковских слов: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что на свете нет настоящей верной и вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!»

На свете, несомненно, есть настоящая верная и вечная любовь, но воплощают её вовсе не Мастер и Маргарита.

Для отца Андрея Кураева убогая сущность Маргариты несомненна: «Не стоит романтизировать Маргариту, отдирать от неё те черты, которые ей придал Булгаков, а насильственно отреставрированный лик ведьмы возносить на одну ступень со светлыми Мадоннами русской классики... Вы можете себе представить, чтобы у Льва Толстого Наташа Ростова улыбнулась Пьеру, “оскалив зубы”?»

Давайте проследим, как и каким образом происходит в булгаковском романе эта тонкая и завораживающая подмена, превращающая скучающую неверную жену и ведьму в воплощение «верной и вечной любви».

«Майское солнце светило нам. И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой», — рассказывает Мастер.

Как красиво звучит «тайною женой», совсем не то, что любовницей. Тайною женой Ромео была Джульетта: они были обвенчаны, и никто об этом не знал. В этом словосочетании чувствуется чистота и нешуточность отношений.

Когда придёт черёд выразиться поточнее, Маргарита скажет: «Хочу, чтобы мне немедленно вернули моего любовника Мастера!»

Если уважаемый читатель склонен отличать любовь от страсти, то его насторожит, а вовсе не умилит такое точное и образное сравнение: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»

История любви Мастера и Маргариты, как и история вдохновения Мастера, тут же превращается в описание уюта и антуража:

«Она приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе.

Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотне вода, угрожая залить последний приют, влюблённые растапливали печку и пекли в ней картофель... В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы».

Описание весенних гроз, сада после дождя, роз воспринимаются как описание чувств Мастера и Маргариты, а слова о муже Маргариты и о жене Мастера — это что-то уже заведомо тусклое, не роковое, унылое, пыльное.

«Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что любили мы друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда... с этой, как её... С этой... Ну... — ответил гость и защёлкал пальцами.

— Вы были женаты?

— Ну да, вот я же и щёлкаю. На этой Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... ещё платье полосатое... Музей... впрочем, я не помню».

Эта забывчивость Мастера должна поведать нам, что никого и не было в его жизни, если сравнить прошлое с его новым чувством. Вот она донна Анна, а всё остальное не в счёт. Читывали уже о таком не раз и в жизни встречали. Продолжим наблюдать механизм ловких превращений.

«Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же, сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж её был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену». Далее следует подробное описание особняка и больших материальных возможностей Маргариты.

«Словом... она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонёчек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его и говорила правду».

Давайте с филологической въедливостью посмотрим, что вдруг по дороге исчезло из списка? Что было у Маргариты такого, что не попало в противопоставление её чувства к Мастеру? Из списка как-то невзначай выпал молодой красивый, добрый, честный и обожающий свою жену муж. Выбор, оказывается, Маргарита делала только между особняком, деньгами и Мастером, и выбрала Мастера, что очень, в таком случае, похвально.

Попробуем представить себе Татьяну Ларину, которая отказалась от «пышности и мишуры», от «успехов в вихре света», своего «модного дома и вечеров» и пустилась во все тяжкие с Онегиным. Получается? Нет, не получается. Татьяна, в отличие от Маргариты, и Пушкин, в отличие от Булгакова, не играют в частичную амнезию и мужа, как брелок с ключей, не теряют. «Я другому отдана и буду век ему верна», — и всё тут.

«Жена не лапоть, с ноги не сбросишь», — говорит русская пословица. «Сбросишь», если ты далёк от нравственных устоев собственного народа. К слову, о происхождении Маргариты «игриво трещал Коровьев:

— Если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы... Намекну: одна из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что её прелестную прапрапраправнучку я по прошествии многих лет буду вести по бальным залам».

Маргарита — плод долгой цепи лицемерия и прелюбодеяний, и только от читателя зависит, побрезгует он кривляющимся Коровьевым или сладко замрёт у него сердце: «Вот это женщина! Вот это родословная!»

В этой неприметной подтасовке, в этом выворачивании всего с ног на голову больше правды о бесах, чем в открыто хулиганских похождениях Кота и Коровьева или воробушке, отбивающем лапкой фокстрот.

Давайте дополним тот отрывок текста из «Фауста», который стал столь знаменитым эпиграфом к «Мастеру и Маргарите». «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — это Мефистофель сам о себе. А далее Фауст о Мефистофеле: «По действиям прозванье вам даётся: дух злобы, демон лжи, коварства».

Когда Воланд говорит о болтовне кота: «Интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова», — на эти слова стоит обратить внимание. Это действительно очень редкий случай абсолютной лжи, а в бесовской арсенал входят подтасовки, умолчания, неприметные перекручивания с изрядной долей правды для полного и действенного одурачивания.

Мне доводилось читать, что бесы в романе Булгакова так справедливы и милы, что это скорее некие силы возмездия, чем бесы. Но есть в романе момент, говорящий и об ином. Представляя некоего отравителя на балу у сатаны, Коровьев говорит: «Как-то раз Азазелло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался».

Искушать — тоже прямое дело бесов, а то, что терпят от них именно те, кто на их искушения поддаётся, кто, увязая в грехе, открывается им, так это вполне соответствует христианской догматике.

Но продолжим разговор о Маргарите. Муж опять бесследно исчезнет, слетит, как лапоть с ноги, когда речь пойдёт о «великодушии», «жертвенности» и «ответственности» Маргариты.

Она говорит: «Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твёрдую надежду. Она ждёт, мессир, она верит в мою помощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло».

Хотелось бы знать, почему обманутый муж Маргариты не является поводом «не иметь покоя всю жизнь»?

Частичная порядочность — совершенно невозможная вещь. Если человек ворует только по четвергам с пяти до шести, а в другие дни никогда, значит ли это, что он не вор? Если я предам одного, и буду безупречна по отношению ко всему остальному населению земного шара, значит ли это, что я не предатель?

Если же опять с придирчивостью проследить за тем, как описаны чувства Маргариты, её тоска по Мастеру, мы заметим удивительную сосредоточенность Маргариты на себе самой: «Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал». И опять: «Я так взволновалась!» «Ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна». «Мне скучно, почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?»

Её борьба за Мастера — совершенно очевидная борьба за собственное счастье. Именно так написано у Булгакова: «Надежда на то, что ей удастся добиться возвращения своего счастья, сделала её бесстрашной». «Надежда на счастье кружила ей голову».

Маргаритино требование вернуть ей её любовника соседствует в одном эпизоде и с «чувством блаженства» оттого, что она «наелась» у Воланда, и с «кокетством» и «весёлым испугом».

Вы можете представить себе княгиню Трубецкую, едущую за мужем в Сибирь, которая блаженствует, наевшись у губернатора, от которого зависит разрешение на её дальнейшее путешествие, и кокетничает с ним? Возможно это в реальности, или в поэме Некрасова «Русские женщины», или в фильме Мотыля «Звезда пленительного счастья»?

Прелюбодействующие люди практически без исключения очень склонны к тому, что в разговорной речи называется «бить на жалость». От этого предостерегал в письме брату Антон Павлович Чехов: воспитанные люди «не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними».

Надрывная жалость к себе самой, рисовка просто ключом бьют в речах Маргариты: «Моя драма в том, что я живу с тем, кого не люблю». «Я погибаю из-за любви!» «Гори, страдание! — кричала Маргарита».

Почему читатель не замечает пошлости, которой в Маргарите со всей её красотой и элегантностью не меньше, чем в плюшевом коврике с лебедями? Может быть, потому, что искусительная внешняя изысканность охотно используется бесами и составляет их арсенал. Это многократно подтверждает роман Булгакова: вспомните стены из роз и камелий на балу у сатаны, вспомните аметистовый, рубиновый и хрустальный фонтаны с шампанским.

Интересно сравнить роман с экранизацией именно в том, что касается бала. В экранизации Владимира Бортко бал гораздо более очевидно сатанинский: гости пляшут на светящемся стекле, напоминающем об адском пламени, какие-то готические руины составляют обрамление и рушатся у нас на глазах, а голые дряблые старухи в перьях и драгоценностях заставляют подумать, какое непотребство предлагает детям школьная программа.

В романе Булгакова перед нами именно это — омерзительные и неприличные обитатели ада, но наше внимание слишком рассеяно аметистовым фонтаном, и тропическими растениями, и попугаями — мы тешимся одуряющей головокружительной пышностью, совершенно в этом не отличаясь от приглашённых.

Занятно остановить внимание на том, какие ещё «радости», кроме роскоши, предлагает сатана. Флирт, удовлетворение тщеславия и пьяное забытьё. Помните, как прилежно надрывается Коровьев: «Королева в восхищении!» — помните, как настойчиво требует он от Маргариты приветствия дирижёру и исполнителям, «чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности»; помните совершенно пьяное лицо Фриды, которая прилежно по совету Маргариты ищет возможности отдохнуть от собственной памяти.

Наташе «господин Жак на балу предложение сделал».

«Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду!» — говорит рвущаяся в ведьмы навсегда домработница, удивительно при этом напоминая свою хозяйку: «Мысль о том, что придётся вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния...»

«Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь», — думает Маргарита, не желающая ни о чём просить Воланда.

За что хвалит её сатана? Да за гордыню, конечно. «Кровь!» — так звучит его похвала. Маргарита хороша тем, что гордячка, и «хороша» исключительно по рождению: голубая кровь, белая кость.

А совет Воланда: «Никогда ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас», — это, по справедливому замечанию отца Андрея Кураева, припрятанный в словах сатаны запрет молиться.

Да, вы не забыли, кто такой господин Жак, за которого прочь из особняка подальше от всяких техников и инженеров собралась Наташа? Он был нам представлен на балу среди гостей: «Убеждённый фальшивомонетчик, государственный изменник, прославился тем, что отравил королевскую любовницу, а ведь это не с каждым случается».

Да, да, конечно, вспомнили, вспомнили. Но как сияет намазанное кремом Азазелло лёгкое голое тело Наташи, как остроумно то, что она оседлала соседа-борова (и поделом ему!) ...

Роман написан так, что если выбирать, куда податься, в ведьмы или жёны инженера, то, разумеется, в ведьмы! Не одна старательная и милая школьница сообщала мне, что её любимые страницы романа — полёт Маргариты на метле.

А в похождениях Коровьева и Бегемота, в наказании Стёпы Лиходеева, киевского дяди или алчных дамочек мы всё время на стороне бесов: всё остроумно, интересно, изобретательно. И всё это создаёт некую дымовую завесу, пелену тумана, в которой теряется наша и без того подточенная способность отличать добро от зла. И потешаемся мы, глядя со стороны на посетителей варьете, и не подозреваем, что сами наловили «нарзанных этикеток» и вместо страниц Евангелия, и вместо «верной и вечной любви».

Играет с нами Михаил Афанасьевич задолго до постмодернизма и почище всех постмодернистов вместе взятых или играют им самим, мы, похоже, никогда не узнаем.

Роман ни на минуту не выпускает нас из поля действия бесов, будь то «древние главы», современная Булгакову Москва или потусторонний мир.

Мир романа дуалистичен, но вовсе не потому, что Воланд толкует о необходимости зла. Левий Матвей не зря называет Воланда старым софистом. Его рассуждение о необходимости зла и теней, — софизм чистой воды. Зло и тени материального мира не имеют никакой связи и родства, здесь игра на ассоциативном восприятии пар-противопоставлений: добро-зло, свет-тьма, свет-тень. Воланд незаметно соскальзывает с одной пары на другую и недобросовестно объединяет зло и тени материального мира. А далее утверждает, что те, кто хочет освободиться от зла, должны ободрать земной шар от всего, что отбрасывает тень, чтобы наслаждаться голым светом. Это, конечно, лукавый кульбит мысли, а мир романа дуалистичен потому, что в нём Иешуа «просит» Воланда устроить судьбу Мастера и Маргариты, в то время как реальному Христу бесы повинуются.

В романе нигде даже не просвечивает Бог и Царство Божие, а «оборванный выпачканный в глине человек в хитоне», в стиле жестокого романса декламирующий: «Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, ты взял тоже», — это Левий Матвей из «древних глав», а не апостол Матфей.

Сатанинская редакция Евангелия существовала параллельно с историей похождений Воланда и его присных в Москве, а теперь «древние главы» захлопнулись вокруг всего повествования, образовав некую непроницаемую ловушку, замыкающую нас во владениях сатаны.

Не все дуалисты — сатанисты, но все сатанисты — дуалисты. Если Бог и дьявол — равнонеобходимые в мироздании силы, то почему тогда надо выбрать именно Бога? Такая из дуализма открывается очень опасная дорога.

Нет сомнения в том, что Булгаков знал слова апостола Павла: Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2,9). Апостол говорит о той огромной радости, которую мы не в силах представить.

Мастер «не заслужил света», он заслужил «покой», который многие читатели воспринимают как великое благо и награду. Никто не может представить, «что приготовил Бог любящим его», а атеист не может поверить, что есть что-либо лучшее, чем то, что он видел и трогал или потрогать хотел. И если принять версию, что Булгаков спорит с атеизмом, доводя его до логического конца, то в данном случае мы видим как раем представляется одна из в лоб названных обителей ада.

Цветущие вишни и Шуберт, и ночной колпак, и неразлучная (или неотвязная?) Маргарита — это всё, не забудьте, владения Воланда. Сначала к антуражу свелось описание вдохновения, к антуражу — описание чувств, а теперь антураж выражает вечный покой. Но антураж и мир душевный — разные вещи.

«Романтическому Мастеру» предложена «матрица», соответствующая его вкусам: венецианское окно, свечи, гусиное перо.

Представьте себе, что вы навсегда заперты в особнячке с садиком или в комнате с компьютером, в котором нет и не может быть ничего, кроме одной единственной понравившейся вам когда-то игры. И это «покой» Мастера.

Пытаться объяснить, что покой Мастера — самый явный ад, труднее всего. Если в разговоре о Маргарите точкой опоры может быть русская классика, на что же опереться, говоря о вечности с атеистом? Для человека с мировоззрением Берлиоза домик с садиком вместо вечного «ничего», наверное, вещи замечательные. Любой осуждённый на смерть предпочитает вечное заключение. Пер Гюнт у Ибсена даже ада добивался, лишь бы не раствориться в полном небытии.

Недоступен объяснениям и человек со смутно-карикатурными представлениями о вечности: Бог-старичок по садику гуляет, и скучные праведники, которым всегда всего нельзя, вокруг.

Человек, сосредоточенный на земной жизни как на главной и единственной реальности, тоже не поймёт, почему на даче с возлюбленной плохо.

Я попробую обратиться за помощью к уникальным книгам, которые ближе всего на доступном искусству языке подводят нас к тому, что вечность с Богом, как и земные отношения с Ним, — это прежде всего радость. Я говорю о «Хрониках Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Страницы о непостижимо прекрасной вечности, по сравнению с которой наш мир — страна теней, о вечности, где происходит постоянное движение «дальше вверх и дальше вглубь», вы найдёте в «Последней битве» и отчасти в «Покорителе зари».

Пожалуй, надо назвать ещё одну причину восприятия нами Мастера и Маргариты как глубоко положительных персонажей. Это все остальные, составляющие им фон герои: Аннушка-чума, Семплияров, Стёпа Лиходеев, свинообразный похотливый подкаблучник-сосед, «девица со скошенными от постоянного вранья глазами» и вся прочая галерея уродов, не имеющая исключений. Гротескно карикатурны все.

Исследователи видят в Гоголе предшественника Булгакова. Гоголь страдал оттого, что из-под его пера выходили талантливо вылепленные монстры, пытался написать альтернативу собственным «Мёртвым душам». В его поэме есть где отдышаться: есть умельцы-крестьяне, и сад Плюшкина, и исполненные надежды раздумья о молодости, о назначении человека, о судьбе родины.

В романе «Мастер и Маргарита» отдышаться негде. В галерее уродов просвета нет, точнее, именно история Мастера и Маргариты преподнесена как просвет, как история «верной и вечной любви», вдохновения, страдания, борьбы.

Третья жена Булгакова Елена Сергеевна и впоследствии вдова его подписывала письма «Маргарита». Она вспоминала, что самые страшные события в её жизни — смерть Булгакова и расставание со старшим десятилетним сыном Женей, которого она оставила мужу, уходя к Булгакову с младшим пятилетним.

Действительно Маргарита. Речь, как видите, не идёт о предательстве ею мужа и сына, а о её страдании, и жалеть, разумеется, надо именно её. Это не грех, не предательство, а «драма».

Первой женой Михаила Афанасьевича Булгакова была не «Манечка», не «Варенька», а Танечка, Татьяна Николаевна Лаппа. Булгаков горячо влюбился в неё ещё гимназистом и обвенчался с ней, когда было ему двадцать три года. Эта жена разделила его трудную жизнь земского врача, спасла его от наркомании, выходила от тифа, пережила с ним самые тяжёлые годы гражданской войны и неустроенности. Жили они долгое время, продавая по куску её толстую золотую цепь. Когда Булгаков писал «Белую гвардию», она сидела рядом, грела в тёплой воде его руки, которые от недомогания сводила судорога.

Посвятил «Белую гвардию» Булгаков уже следующей своей жене Любови Белозерской, а уходя от Татьяны Николаевны как очень умный человек сказал: «Меня за тебя Бог накажет».

Маргаритой видела себя не только сама третья жена Булгакова Елена Сергеевна; друг и биограф Булгакова Попов писал ей: «Маргарита Николаевна — это Вы, и самого себя Миша ввёл...»

Мы никогда не узнаем, на полном ли серьёзе воспел Михаил Афанасьевич Мастера и Маргариту, это роман-самооправдание или он вынес приговор собственной жизни.

Мы не узнаем, он осудил себя и только или неведомо никому покаялся в долгой предсмертной болезни.

Мне неловко сплетничать о Булгакове, который давно уже предстал на суд, далёкий от человеческих домыслов, но роман его не только об искушении, это роман искушающий, и за попытку нейтрализовать возможный от него вред Михаил Афанасьевич, я надеюсь, не будет в претензии.

Подробнее...